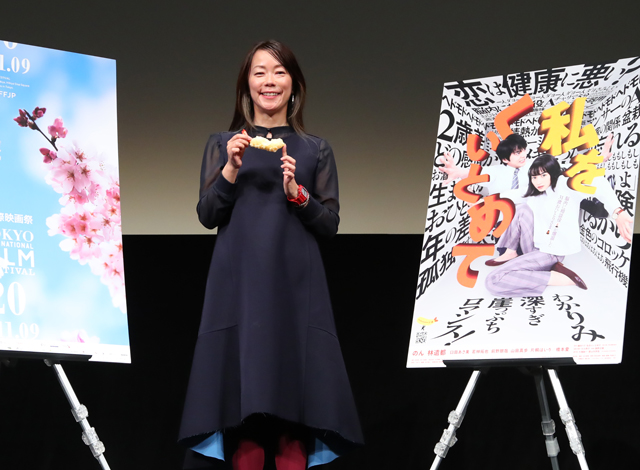

11/5(木)TOKYOプレミア2020『私をくいとめて』の上映後、Q&Aが行われ、 大九明子監督が登壇しました。

⇒作品詳細

矢田部吉彦SP(以下、矢田部SP):拍手の勢いのままどうぞお迎えください。大九明子監督です。

大九明子監督(以下:監督):大変感動しながら(拍手を)袖で聞いておりました。もう袖から飛び出たい気持ちでいっぱいでした。ありがとうございました。

矢田部SP:私から一問目をお伺いしたいと思います。先ほどの舞台挨拶でも、のんさんの役は脳内相談者がいるという設定で、複雑な役だというお話でした。それも含めて今回大九さんがこの『私をくいとめて』で、自分なりに最大のチャレンジだったことはありますか?

監督:最大のチャレンジ…結果的にそうなってしまったことで言うと、やはり海外にお客さんを連れていくということです。この今年の国境を越えてはいけないという状況の中で、映画の中で海外を構築することが、私にとってもスタッフにとっても最大の課題でした。

矢田部SP:ヒロインが部屋に帰ってからのAとの会話が、本当に誰かがそこにいるという風に思わせず、脳内相談者との会話であることの表現は、わりとすんなり監督の演出としてはイメージできていたのでしょうか。

監督:そうですね、脳内の会話でありながら、部屋にいるときはそこに人がいて会話をしているような音の構成を、音声担当のスタッフと一緒に作っていきました。特に仕上げでは探り探り作ってはいきましたけど、それも楽しみの一つではありました。

Q:脚本を書くにあたって原作者さんとの信頼関係や、また監督自身が何か語りたかったものがあれば教えてください。

監督:(原作者の)綿矢りささんとは『勝手にふるえてろ』(17)以来、たまに連絡を取らせていただいています。私は単なる一読者、一ファンなのですが、綿矢さんは急な思い付きを突然ラインで送ってくださるような、とてもチャーミングで素敵な方で、楽しく交流させていただいています。綿矢さんの書かれる文学というのは、すごく平易な言葉で、誰もがすとんと読み納められるけどすごく切れ味のいい言葉なので、気持ちよく心に乗っかってきます。一方で「私もこういうことがあってさ」とディスカッションしたくなるような何気ないエピソードも書かれていて。ですので、脚本を書くときに、綿矢さんの出された小説に私がアンサーのような形でちょっと深堀りして、「私の怒りはこんな形です」と表現してみたら、小説よりも(主人公の)みつ子の乱暴度合いが増してしまったという感じでしょうか。そういう形で作りました。

Q:脳内Aというのがとてもユニークな設定だと思いました。声の撮影はどのようにされたのでしょうか?

監督:これは事前にプレスコという形をとっています。その際に、「ここはこういう感じで」とAだけでなくみつ子にも、現場で撮影する時と同じように演出をつけながら二人の空気感を完成させていきました。のちに現場で撮影をする際にAの声だけをポンポンと出しまして、現場で同時に声を収録するという形をとっています。

ここでちょっと紹介ですが、実は今日スタッフが来てくれていて、この声の収録を担当した小宮 元さんや、助監督の成瀬朋一さん、それからVFXの高橋良明さん、編集の米田博之さん、音楽の高野正樹さん、照明の常谷良男さんが来てくださっています。

矢田部SP:皆さん、もしよろしければ、ちょっと立ち上がって頂けますでしょうか。

監督:急に紹介しちゃった、すみません。

Q:改めてのんさんという女優をどう評価されているのかをお聞きしたいです。

監督:一言でいうと職人ですね。のんさんご自身も仰っていましたが、攻略本として原作本を読み込んだり、雑誌を買ってみつ子の気分を体験してみたりと、色々なことを丁寧に準備をなさって現場に臨んでいました。私が「ちょっとこれはもう少しこうしようか」という演出に対しても的確にアジャストしてくる、映画の中の俳優部としての職人、という人でした。

矢田部SP:のんさんの職人っぷりを監督から見て、「さすがだ」というシーンと、「職人でもちょっとここは手こずっているな」というシーンがあったら教えて頂けますか。

監督:さすがだなと思ったのは、Aに操られて、わーって色々買い物しちゃうシーン。ただ、本人は一番苦労したとおっしゃいました。私の真似をしたとか。

矢田部SP:監督はあんな感じで買い物をするのですか。

監督:全然。「例えばさ」ってちょっとやってみせたそうですが、私は覚えていなくてびっくりしました。逆に、本人の想いが強すぎて、少し激しすぎたり、固まりすぎたりしているなと感じたのは、温泉のシーンです。あのシーンは私が原作から一つ踏み込んで、働く女性としての想いの毒を吐きまくったセリフです。のんさんも、最初にお引き受けいただいた時から、あのシーンを上手くやりたいということはすごく言ってくださっていて、その想いが溢れすぎてしまっていたので、そこをほぐしながらやろうと少しやりとりがありました。

Q:ヒロインの気持ちの変化について意識していたのでしょうか。

監督:主人公のみつ子の言葉にもありますが、まさに「おひとりさま」の総本山として、半径を少しずつ伸ばしていった最高のところが海外でした。この映画を作り始めたころからひたひたとコロナの空気は迫ってきていたので、現実的に考えてヨーロッパでの撮影は難しそうだと思っていました。私自身、「この映画は、みつ子はどうなるんだろう」と思っていて、みつ子以上に海外に行くことに対して緊張感がありました。いざ海外での撮影が不可能ということになってとても悲しかったですが、負けてたまるかというか、逆にこの制限を生かしてみつ子と皐月の気持ちを丁寧に描けるのではないかと燃えてしまいまして、それであのようなシーンになりました。あのシーンが撮影出来てすごくほっとしたので、それ以降の撮影は肩の力を抜いてできたかもしれません。

Q:原作ではガタイのいいスポーツマンタイプですが、なぜ林遣都さんをキャスティングされたのかお聞きしたいです。

監督:どのお話を映画化するときも同じですが、私は登場人物の細かな描写に左右されることはあまりありません。一番大事にしていることは、まず主人公がどういう人間なのかを咀嚼すること。私のフィルターを通した主人公が、どういう人に惚れるか、どういう人なら心を許すか考えてキャラクターを再構築していった結果、みつ子は恐らく久しぶりの恋愛で、脳内のAや親友の皐月と喋るように堂々と接することできるのは、ちょっと年下ぐらいがいいんじゃないかなとか、原作ではガタイがよくて朴訥な人柄という設定でしたが、もっとあまーい感じの人に心を許すんじゃないかなという私なりの解釈で、このようになりました。

矢田部SP:ありがとうございます。監督、改めまして最後に一言、締めのお言葉、頂戴できますでしょうか。

監督:このような形で皆様と一緒に、初お披露目ということを体験させていただきまして、私も監督として、一生忘れられない経験となりました。どうもありがとうございました。皆様、ご無事でお家までお帰りいただいて(笑)。良き時間であったことを祈るばかりでございます。どうもありがとうございました。