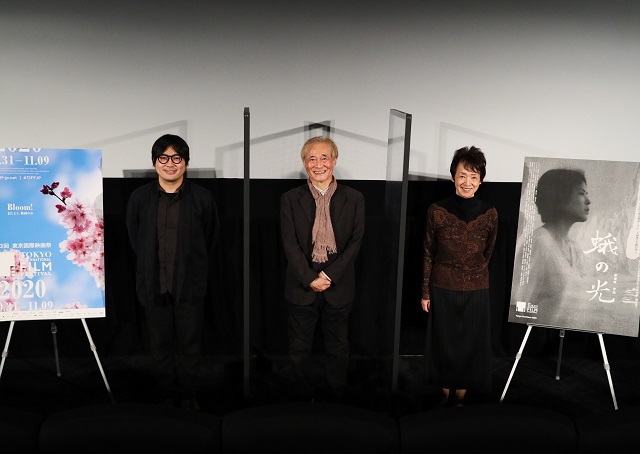

11/3(火・祝)TOKYOプレミア2020『蛾の光』の上映後、Q&Aが行われ、リャオ・チエカイ監督、あらい汎さん(俳優)、ただのあっ子さん(女優)が登壇しました。

⇒作品詳細

矢田部吉彦SP(以下、矢田部SP):皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。『蛾の光』のリアオ・チエカイ監督、そして、あらい 汎さん、ただのあっ子さんです。

リャオ・チエカイ監督(以下、監督):皆さん本日は最後まで映画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。そしてまた、東京国際映画祭に戻って来られたこと、選んでいただけたことを大変光栄に思っております。

矢田部SP:監督は三度目の東京国際映画祭の参加でいらっしゃいます。ありがとうございます。

あらい汎さん(以下、あらいさん):静役のあらい 汎でございます。僕はもともとパントマイム役者で、映像に関わったのはこの5年くらいなんですけども、ご覧のように私自身がもう歳なものですから、いろいろなことを思いながら演じさせていただきました。演じているというよりも、僕自身がそういう人間なものですから、すぐそばに死があったりするので、自分でとてもやりにくいところがありました。もう一つは、監督も日本語があまり上手じゃないものですから、目を見ながら監督の中の詩というのでしょうかね、それを見つけていくのが、楽しみと辛さと重さとがあって、映像を見ても、自分の場所というのが自分で何か重さを持って襲ってくるような感じがしております。どうも今日はおいでいただきましてありがとうございました。

ただのあっ子さん(以下、ただのさん):小夜役をやらせていただきました、ただのあつ子です。本日はみなさんお忙しい中ありがとうございます。この作品は最初にお話しをいただいて本を読んだ時にはすごく難しいなと思ったんですね。ミュージカルだったら喜びとか何かという時に、歌ったり踊ったりなんですが、この作品は本当に内面をダンスで表すということが映像でどこまでできるんだろうかとすごく疑問がありまして。私、勉強不足なんですけど、監督のこともあまり存じ上げていなかったものですから、なんて難しいことに挑戦するんだろうと。でもなんといっても、“東京藝術大学の大学院”でございますので、その辺はちょっと安心というか、すごく期待を持っていました。実際に現場でも、さっきあらいさんが仰ったように、あまり日本語が通じないのでアイコンタクトとか、本を読ませていただいて、多分、出演者全員に共通する苦しみであったり、悩みであったり、もがきであったりというものがあるんだろうなということを感じながら。あとは監督の仰る通りに動いたというだけのことです。でも作品を拝見させていただいて、最後の凛に救われたような感じがしてすごくよかったなと、この作品に参加させていただいて本当によかったと思っています。

矢田部SP:監督にお伺いしたいのですが、この作品の最初のアイデアは、喋れなくなってしまった女性がダンスをするというところが発想の出発点だったのか、どのようにこの物語を着想されたのかを教えて頂けますか。

監督:私、この数年ダンスフィルムに関わってきているんです。3、4年くらいなんですがそういう中でいわゆるダンスアーティストも振付師もそうなんですけれども、多くの方と交流を持つことができまして、中には本当に近しい友人になっていった人もたくさんいます。彼らアーティストたちは非常に個性的な方が多くて、そういう個性的な彼らの考えていることとか表現とか、内面の部分を映画で何とかして表現していきたいなと思い始めている中で、ハ・ヨンミさんという韓国の方に会いました。当然ながら日本語は喋れないわけです。今回私は東京藝大を卒業するという中でも、修士号をもらい、日本で撮影していかなければならないということもありました。そんなときにホウ・シャオシェンの作品を思い出しました。彼の作品の中で、例えば香港の方は広東語なんですよね。マンダリン語ではないんです。そういう言葉の壁があるんですが、それでも映画の撮影は何とか上手くいっているわけなので、例えば韓国人は日本語がしゃべれない、そういう中で成立していっている作品とかもあるわけですから、そんな中でヒントを得て脚本を書いていけるんじゃないのかな、というところからの発想で始まっております。

Q:とても静かで、特にバックミュージックがなくて自然の音や、人の声というのが印象的だったんですが、どういうこだわりがあったのかというのをお聞きしたいです。

監督:音楽が全くなかったわけではないんですが、例えばエンディングのダンスのシーンで、音楽を使ってしまうと、音楽のキューによって動いているとか、私の狙っているものと違う映像になってしまうと考えました。あのシーンは波の音であったり、美しい海岸なわけですから、そういうものを皆さんにダンスを見ながら周りの自然の環境を感じ取ってもらいたいなというふうに思ったんですね。私自身どちらかというと、音楽に頼るよりは自然の音や環境というものを利用して様々な表現をしていきたいと思っておりましたので、自分としてはそういうところを心掛けました。

矢田部SP:言葉を喋らないヒロインがいて、ナチュラルな音響設計があってという中で、このパントマイムというパフォーマーの存在も重要になってくるわけですけれども、監督があらいさんと出会われたいきさつなどを教えてください。

監督:この脚本とか構想を練っている時に、もちろん主人公は若いアーティストということで決まっていたんですけど、それに対してもう少し年配のアーティストっていう風に考えている中で、実際の私の藝大の先輩に当たると思うのですが、その方からあらいさんの作品を紹介していただきました。マイムっていうものがどういうものなんだろうかということも含めて実際にあらいさんのオーディションにも参加をさせていただきました。その世界を少しでも知らなければいけないということで、観に行ったのが初めてだったんですけども、非常に惹きつけられるものがありまして。実際、映画自体、敢えて自分から喋らないようにするというダンサーということを描いているわけですから、やはりそのマイムの世界は本当に作品に当てはまる世界観ではないかなと。パントマイムというのは全てジェスチャーで表現していくわけですから、それが私が思っていた内容と非常に合致したということになります。

矢田部SP:監督があらいさんのワークショップに生徒として参加されたということなんですけれども、当時のこと覚えてらっしゃいますか。

あらいさん:いや、参加されてました?(笑)

矢田部SP:あらいさんに質問ですが、監督のこの脚本の中で、シンガポール出身の方ということで、アジア的という表現が正しいのか分かりませんけれども、ある種独特の死生観というものが描かれていると思うんですね。この死生観についてあらいさんはどのように解釈していらっしゃるのでしょうか。

あらいさん:とにかくやりにくかった、というのはまさにそうなんですね。今、コロナ禍ですけども、コロナになる前にどうやって自分はこのパフォーマー人生に幕を閉じようか。それでやっぱりこの歳ですから、すぐ隣にいわゆる「死」というものはあるわけですね。だからいつも「死」というものを抱えながらも生きている年代ですから、物凄いやりにくいというか、演技をしているというよりも、僕のことを考えないといけないみたいな辛さがあったんですね。だから今映像を観ていてもかなり辛いです。自分の今を見ているというのかな。演じているつもりなんですけども実際のリアルな私なんですね。それでやっぱり辛くなります。作っている時に監督はともかく詩の世界をどうやって観ようかというようなことをしていた時に、僕は大杉 漣なんかと転形劇場というところにおりまして、黙劇をやってたんですけども、それを作っていたのが太田省吾というやつなんですけども、その太田省吾の目線にとても似てたんですね。だからその意味でも辛かったです。いつも太田省吾の沈黙の中に絶対嘘のない世界を求めてましたから。そういう意味で、演技者としてというよりも、僕個人がパフォーマーとしての自分を振り返りながら、現実を見ながらやっていたというところが辛いといえば辛かったです。

Q: 凛さんのダンスも含めてダンスシーンそのものは演者さんと監督との共同作業なのか、ある程度任されたのかというように、どのように築き上げられたのかを教えていただけますか。

監督:もちろんあらいさんもメーガンもそうなんですけども、例えば振り付けとか、いわゆる既存の作品の中から何かまず演じてもらえないだろうかなというところから色んな話し合いが始まりました。あらいさんにはいわゆるステージでのパフォーマンス、生まれてから死ぬまでのいわゆる人生いうものをマイムで演じているっていうような話をした中から、あらいさんの方からサジェスチョンを出していただいて、マイムのパフォーマンスのアダプテーションをしていただいたというところがありました。

矢田部SP:ありがとうございます。あらいさん、たまたま蛾はレパートリーにあるということだったんですか。それとも今回のために創作なさったんですか。

あらい:今回オリジナルで、どうやろうかと思って。台本でも「素敵なマイム」「素敵なパフォーマンス」って書いてあって、そういうのはありえないですよ!って監督にも言ってたんですけど。初めに台本を読んだ時に舞踏とかバレエとか、そういうパフォーマーなんだろうなと思いながら、「本当にパントマイムでいいんですか?」というのを聞いたことがあります。パントマイムっていうのはシリアスな作品もありますし、沈黙ですけれども、どっちかっていうとクラウン的な、ピエロ的なキャラクターが多いもんですから、そういうものではないだろうというのは分かったんですけども。ただやっぱりこれは大野一雄さんがやればいいんだろうなとか、マルセル・マルソーだろうなとかジャン=ルイ・バローだろうなとか思いながらやってました。自分で自分のパフォーマンスをそこで見事に演じるっていうことはありえないですからね。絶対的なパントマイムっていうのは無いわけで。だからそこらへんが物凄く僕としては抵抗がありました。ただ、マイマーとして初めて映像に出たんですけれども、やっぱり恥ずかしいっていうのか、絶対のマイムがないということをなんとか監督に分かってもらいたいというのが僕の気持ちでしたね。

矢田部SP:ありがとうございました。最後に一言、監督からご挨拶をいただけますでしょうか。

監督:皆さん本日は上映会にお越しいただきまして本当にありがとうございます。もし楽しんでいただけたのであれば6日にもう1回上映がございますので、是非お友達にも知らせてどんどん拡散していただいて、この映画をサポートしていただければと思います。本日は本当にありがとうございました。